有点意思·Ⅱ

每个季度交替的时间,脑子基本上都会变成浆糊状,今天时间也不早了,换换脑子吧,扯点没有用的。

最近刚刚读完《从巴格达到伊斯坦布尔》这本书,补了一些此前读《从中国出发的全球史》一书时留下的不解,在读这本书的过程中,我下单买了中东地图、欧洲地图、亚洲地图,加上此前在读《失落的卫星》时买的中亚五国地图,还有读《从中国出发的全球史》时买的东南亚地图和印度尼西亚地图,现在书架上就差美洲和大洋洲的地图就基本上全乎了。

这本书主要围绕中东区域内的几个国家的历史和当下展开,以伊朗、土耳其、埃及、叙利亚、伊拉克这五个大国为主干逐渐铺陈开来,提供了很多的史实和观点,读来确实能解渴。因为平日里了解中东的相关讯息基本上都是从新闻媒体中了解的,对于中东地区的国家分布也并不了解,所以在读书的过程中经常需要站在家里地球仪前面一遍一遍地确认不同国家之间的位置关系,方能理解为何历史上他们之间的渊源和当下他们的互动来由为何,这也是读历史一定要配合着地图来读最要紧的原因。

今天就跟大家分享几个在读这本书的过程中,我自己觉得有点意思的小玩意(谁让我就好这口呢,能让我显摆的东西就是能让我开心,这不我就来显摆了)。

作为领导者的宗教少数派

我们都知道中东这块区域主要的宗教是伊斯兰教,大体上大家也都知道伊斯兰教中比较笼统地分为:逊尼派和什叶派,实际上这个认识是不准确的,我们先假设大家对于宗教派别并没有那么感兴趣,我们就不展开我也不专业,大家想了解可以去读原书。我想跟大家分享的是,作为宗教少数派的领导者的怪象。

阿萨德家族治下的叙利亚

叙利亚由于位于黎凡特地区,宗教组成非常复杂和丰富,主要有: 逊尼派伊斯兰教(人口占比70%)、 什叶派分支:阿拉维派(人口占比10~15%)、基督教徒(包括希腊正教、亚美尼亚使徒教会、叙利亚东正教、马龙派、天主教等,人口占比8~10%)、德鲁兹派(人口占比2~3%)、 什叶派伊斯兰教(正统十二伊玛目派,占比很少),作为近代统治者的阿萨德家族的宗教派别是少数派:阿拉维派(什叶派中的少数派),很有意思,有兴趣可以通过AI搜索了解详情。

萨达姆治下的伊拉克

1979–2003期间萨达姆治下的伊拉克,国内的宗教组成:什叶派(十二伊玛目什叶派与伊朗同支,人口占比60~65%),逊尼派(人口占比30~35%),还有略微边缘和被压制的库尔德人。作为统治者的萨达姆依靠的也是同为少数派的逊尼派,当然在萨达姆的统治被推翻后,目前伊拉克国内已经转而由多数派的什叶派占据了绝对话语权了(背后有伊朗的助推,也是当下中东新月带能成立的重要条件之一)。

并不接壤的联盟和国家领地

我们在学习地理的时候都听说过飞地这个概念,也在历史课上听说过殖民地、保护国和代管地等概念,今天我想跟大家分享的是我在读书过程中了解到的一些意思的东西。

短暂的叙利亚和埃及合并形成的阿拉伯联合共和国

我们从地图上看,叙利亚和埃及实际上并不接壤,离得也不近,水上中间隔着地中海,地上中间隔着以色列和巴勒斯坦还有黎巴嫩呢,但是出于某些阿拉伯民族主义的缘故,他们曾经短暂的走到了一起,又快速的分家了,这些里中内情都是很好的视角和故事,有兴趣的话大家也可以自行搜索了解。

👇下面是埃及和叙利亚在地图上的关系

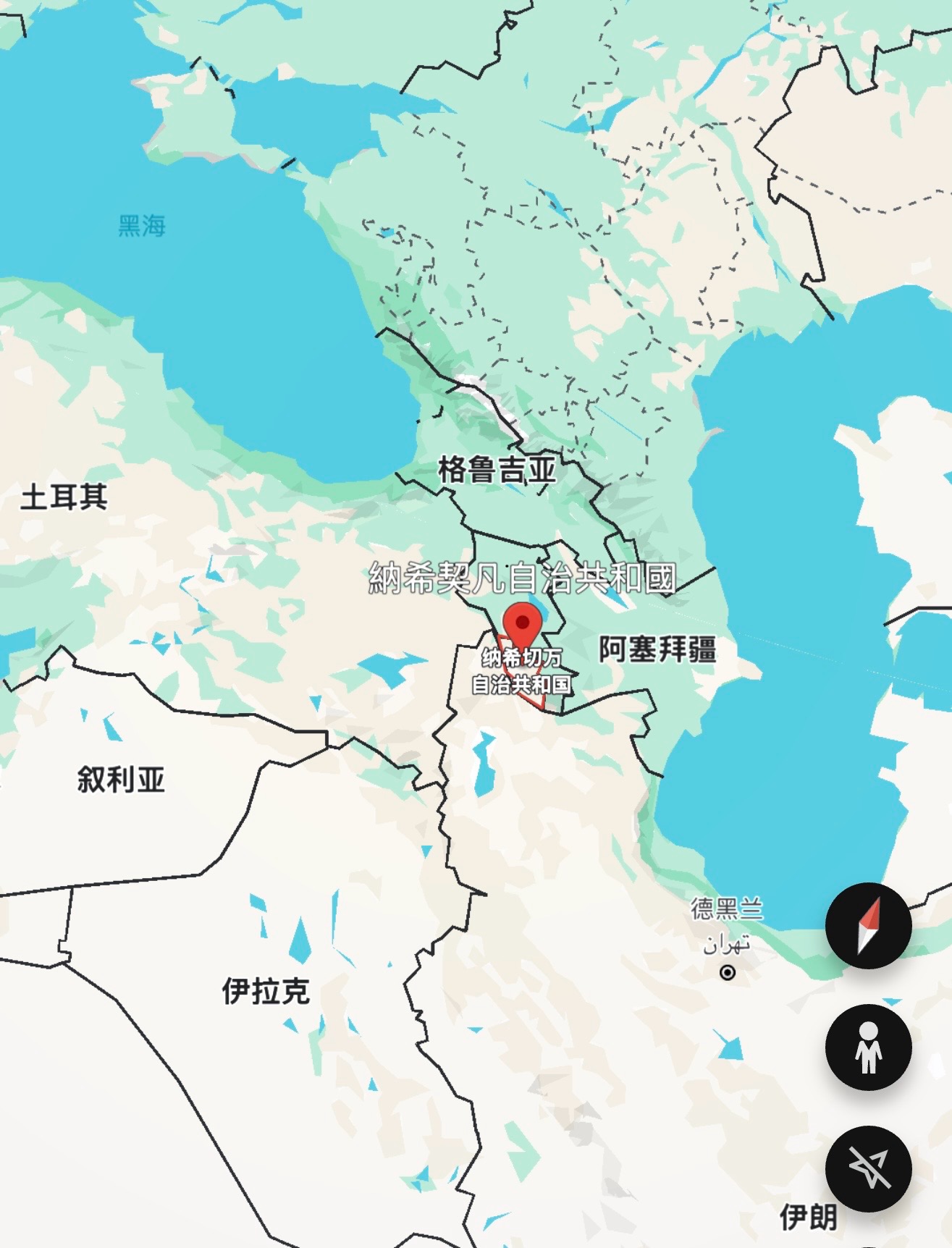

阿塞拜疆的纳希切万自治共和国

这是上周日我站在地球仪前边看书边琢磨地图是发现地球仪上有特殊标注的一块小地方,它东边和北边与亚美尼亚接壤,西南边与伊朗接壤,西边还跟土耳其接壤,整一个被三个国家包围着,就是不跟阿塞拜疆的大片国土接壤,但是它是阿塞拜疆的唯一自治共和国。与之行政模式很相似的我知道中亚五国中的乌兹别克斯坦境内有一个卡拉卡尔帕克斯坦共和国,也是自治共和国,但是它的地域跟整个乌兹别克斯坦的领土是完全连着的,并非这样的外飞地形式。

👇我们可以看看这块儿小外飞地

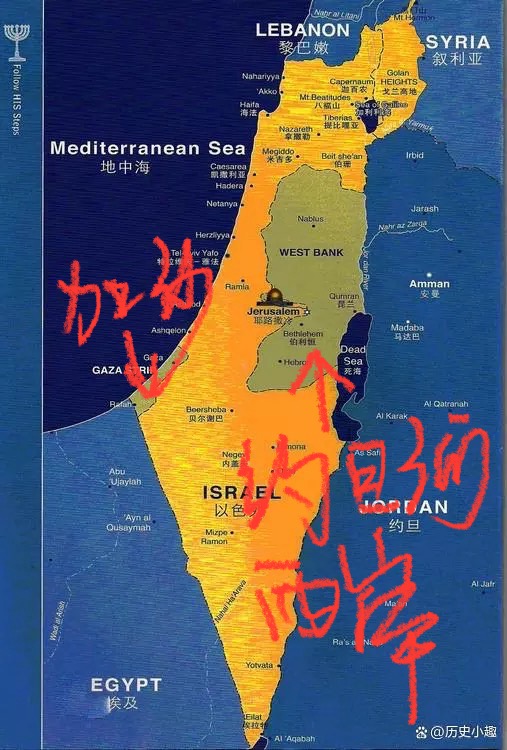

一直处于冲突和国际新闻头条的加沙地带

加沙地带名义上算是巴勒斯坦的国土,但是它现在被以色列实际控制着的地区完全包围着,曾经有人描绘加沙地带,便说这是一座巨大的监狱,把数十万的巴勒斯坦人囚禁在这里。加沙地带与地图上通常只标注为约旦河西岸(咱们中国出版的地图是标注为巴勒斯坦的)之间是完全无法顺畅联系的,也可以理解为加沙地带是一块儿飞地,关于加沙地带为何会演变成当下的状态,也是一个很值得多加了解的点。附上一张网上找到的地图(已经太晚了,躺床上用手机写的,就不找出家里的地图来拍照了)。

特朗普口中要收入囊中的格陵兰岛与丹麦的关系

这个完全是因为美国新任总统特朗普上台后抛出的关于巴拿马运河,墨西哥湾,加拿大和格陵兰岛等等奇奇怪怪的概念和想法,通过各种渠道和途径传播到了我这儿,勾起了我的好奇,便简单了解了一下格陵兰岛跟丹麦之间的历史,也看了看地球仪上两国的距离,这个因为格陵兰岛地处极地,通常地图上展示的都是变形很严重的格陵兰岛(受地图投影的影响),最好的方式就是找个地球仪来观察,或者用Google Earth也可。👇下面附上一张格陵兰岛与欧洲国家之间的位置关系的地图。

历史上格林兰岛曾经还被挪威殖民过,挪威和冰岛离格林兰岛都更近,甚至英国,爱尔兰和芬兰都离得比丹麦更近些,当然北美国家加拿大离得就更近了,还有美国的阿拉斯加州离得也不远,格陵兰岛确实现在是丹麦王国(注意丹麦现在还有国王哦,它的英文全称是The Kingdom of Denmark)的不可分割的一部分,国内财政预算的1/3来自丹麦,享有高度的自治权,但是在外交、国防和货币上主要依赖丹麦。

从地理上来说,格陵兰岛是位于北美洲大陆和北极之间的一个大岛,地理上属于美洲,但是政治上却属于欧洲,这也许正是美国自认为拥有北美洲「昭昭天命」,想着把加拿大变成美国的第51个州(有调侃的成分在,但是话糙理不糙),更想着把格陵兰岛据为己有的由来吧。

以上这些破玩意儿就是我日常在读书和听节目过程中收获的快乐,独乐乐不如众乐乐,拿出来显摆一下😜